本記事では、『熱とエネルギー~温度・熱量・熱容量・比熱・物質の三態・潜熱・熱と仕事~』について解説していきたいと思います。

予備校講師ともくん

専門科目:物理

経歴:東北大学物理学科

→東北大学大学院理学研究科物理学専攻

→公務員(教職ではない)

→塾業界に転職

→予備校&塾に出講中のプロ講師

長い講師歴で数千人近くの生徒を送り出してきました。実際にいろいろな生徒と接する中で培った経験値を活かして、より多くの読者の皆様が将来の夢をかなえることができるようお手伝いできればと思っています。

温度

一般に,液体や気体,物質を構成している個々の原子,分子等は,このような不規則な運動をしている。この運動のことを熱運動という。

温度は熱運動の激しさを表す物理量である。高温の物体ほど,熱運動が激しく(または活発で),原子や分子の運動エネルギーは大きい。

セルシウス温度

日常生活の中でよく使われているのが,セルシウス温度(セ氏温度)とよばれるもので,単位の記号は\(^\circ\)Cを用いる。これは,1気圧のもとで氷が水になる温度(融点,\(0^\circ\)C)と,水が沸騰する温度(沸点,\(100^\circ\)C)を基準として決められている。

絶対温度

どのような物質でも温度を下げていくにつれて熱運動がにぶくなり,約\(-273^\circ\)Cで熱運動が停止する。この温度を絶対零度という。絶対零度を基準とするものを絶対温度(熱力学温度)といい,単位にはケルビン(記号K)を用いる。

絶対温度とセルシウス温度の関係

絶対温度\(T\)[K]とセルシウス温度\(t\)[\(^\circ\)C]の関係は,

\begin{eqnarray}T&=&t+273\end{eqnarray}

であらわされる。

熱量

熱容量と比熱:\(Q=C\it\Delta T=mc\Delta T\)

熱容量\(C\)[J/K],比熱\(c\)[J/(g・K)],熱量\(Q\)[J],温度変化\(\it\Delta T\)[K],質量\(m\)[g]

高温の物体Hと低温の物体Lを接触させると,しだいに両者の温度は等しくなる。この状態を熱平衡にあるという。

物体Hから物体Lへ移動する熱運動のエネルギーを熱といい,移動した熱の量を熱量という。熱量の単位には,仕事やエネルギーと同じ単位であるジュール[J]が用いられる。

一般に,物体Hと物体Lの間だけで熱の移動が起こる場合,物体Hが失った熱量は物体Lが得た熱量に等しい。これを熱量の保存という。

熱容量

ある物体の温度を\(1\)K上昇させるのに必要な熱量を,その物体の熱容量という。熱容量の単位には,J/Kが用いられることが多い。熱容量\(C\)[J/K]の物体の温度を,\(\it\Delta T\)[K]だけ変化させるために必要な熱量\(Q\)[J]は次のようになる。

\begin{eqnarray}Q&=&C\it\Delta T\end{eqnarray}

比熱

一般に,同じ温度の上昇に必要な熱量は,物質によって異なる。質量\(1\)gの物質の温度を\(1\)Kだけ上昇させるのに必要な熱量を,その物質の比熱(比熱容量)という。比熱の単位には,J/(g・K)がよく用いられる。比熱\(c\)[J/(g・K)]の物質からなる,質量\(m\)[g]の物体の温度を\(\it\Delta T\)[K]だけ変化させるために必要な熱量\(Q\)[J]は次のようになる。

\begin{eqnarray}Q&=&mc\it\Delta T\end{eqnarray}

物質の三態・潜熱

一般に,物質には固体,液体,気体の3つの状態がある。これを物質の三態という。

固体では,物質を構成する粒子が互いにしっかりと結合しており,つりあいの位置を中心にして振動している。個体から温度を上げていくと,粒子間の結びつきは弱くなり,流動性をもつ液体となる。さらに温度を上げていくと,粒子間の結びつきを振り切って粒子がさまざまな速度で自由に空間を飛びまわる気体となる。

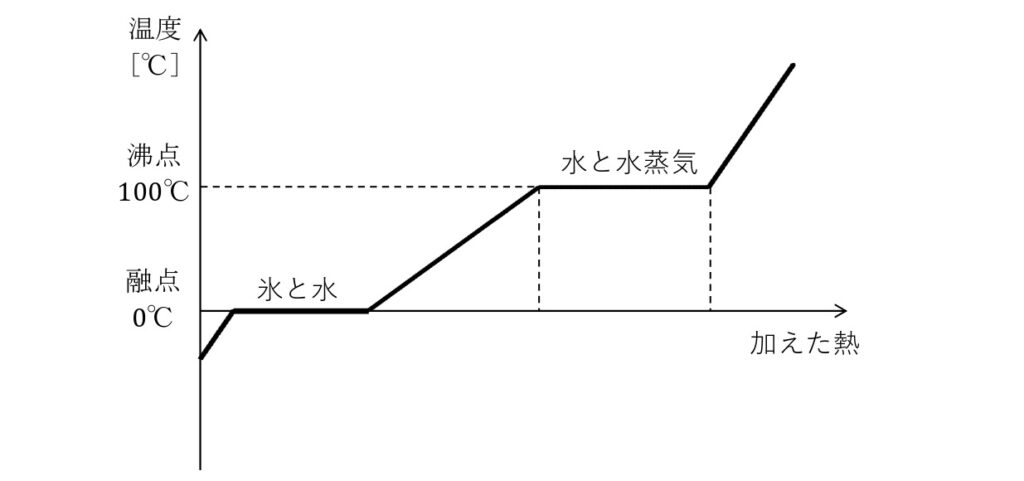

ここで,氷を加熱していく場合を考える。熱を加えていくと氷の温度が上昇していくが,\(0^\circ\)Cに到達すると氷が解け始め,氷が全て水になるまで温度は一定となる。この個体と液体が共存するときの温度を融点という。さらに熱を加えていくと,再度おんどが上昇していくが,\(100^\circ\)Cに到達すると水は沸騰を始め,水が全て水蒸気になるまで温度は一定となる。この液体と気体が共存するときの温度を沸点という。

物質が融点に到達し固体がすべて液体となるまで,物質が沸点に到達し液体がすべて気体となるまで,加熱しても温度が変化しないのは,与えた熱量は分子の熱運動を激しくするのではなく,分子どうしの結びつきをゆるめたり,切り離したりするために使われるためである。

物質を固体から液体に変えるのに必要な熱量を融解熱,物質を液体から気体に変えるのに必要な熱量を蒸発熱という。融解熱や蒸発熱のように物質の状態変化に伴う熱量のことを一般に潜熱という。通常,単位にはJ/gなどがよく用いられる。

熱と仕事

摩擦のある床の上で物体をすべらせると,物体は徐々に減速し,接触面は温かくなる。これは物体が失った運動エネルギーは,接触部分でぶつかりあう原子や分子の熱運動のエネルギーに変わる。

ジュールは羽根車を回す実験装置を用い,仕事と水の温度上昇の間に比例関係があることを確認し,熱がエネルギーの一形態であることを明らかにした。

コメント